Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum

Bahasa Sunda Dalam Gamitan Kearifan Lokal Dan Pendidikan

Oleh : Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum.

Bismillahi rahmanirrahim.

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun…

Yang terhormat:

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat UPI,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik UPI,

Pimpinan dan Anggota Komite Audit UPI,

Rektor, Para Wakil Rektor, dan Sekretaris Eksekutif UPI,

Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar UPI,

Para Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Departemen, dan Program Studi di lingkungan UPI,

Pimpinan Direktorat, Biro, dan seluruh jajaran Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UPI,

Para Dosen dan Karyawan di lingkungan UPI,

Para Pejabat Sipil dan Militer, beserta para tamu undangan lainnya.

Pertama-tama, saya ingin mengajak hadirin untuk sama-sama bersimpuh dan menyampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah yang maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang telah memberi kita keimanan dan ketaqwaan, sebercah ilmu pengetahuan, kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk berkarya, serta kehidupan ini dengan segala nikmatnya.

Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan keihklasan Ibu, Bapak, dan Saudara untuk hadir di pagi hari ini, untuk mengikuti pidato pengukuhan saya dalam jabatan Guru Besar Madya, yang berjudul “Bahasa Sunda dalam Gamitan Kearifan Lokal dan Pendidikan”. Oleh karena itulah, kehadiran Ibu, Bapak, dan Saudara di tempat ini merupakan suatu kehormatan bagi saya serta keluarga.

Ada enam hal yang ingin saya kemukakan, yakni (1) bahasa dan bahasa Sunda, (2) wujud dan ragam bahasa Sunda, (3) khazanah bahasa Sunda, (4) pendidikan berbasis kearifan lokal, (5) pendidikan karakter, dan (6) peningkatan citra kesundaan.

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Bahasa dan Bahasa Sunda

Bahasa merupakan salah satu kemampuan dasar dan alamiah yang dianugerahkan pada umat manusia. Sebagai salah satu anugerah (property) yang secara biologis sangat lekat pada manusia, kita cenderung tidak menyadari bahwa tanpa bahasa, karena sedemikian alamiahnya, umat manusia tidak akan mungkin mempunyai budaya atau peradaban (Lauder & Lauder, dalam Kushartanti, 2007:220). Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, yakni menyampaikan dan menerima pesan (pikiran, perasaan, dan kehendak), serta untuk mengidentifikasi diri.

Di dunia ini diciptakan berbagai bahasa dan bangsa agar manusia berpikir. Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-rum ayat 22, yang artinya “Di antara bukti-bukti nyata kekuasaan-Nya itu juga, ialah penciptaan langit dan bumi dan adanya beraneka bahasa dan warna kulitmu. Inilah bukti bagi orang-orang yang berpikir”. Pakar tipologi bahasa memilah bahasa di dunia atas rumpun bahasa Indo-Eropa dan Austro-Asia. Rumpun bahasa Austro-Asia dibedakan atas subrumpun bahasa Austria dan bahasa Austronesia (Comrie, 1981:224-225). Ke dalam subrumpun bahasa Austronesia termasuk bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Nusantara. Menurut Pusat Bahasa Jakarta, bahasa daerah di Indonesia berjumlah 746 buah, salah satu di antaranya, adalah bahasa Sunda (Kompas.com, 03-02-2011).

Bahasa Sunda (BS) adalah bahasa ibu bagi orang Sunda, baik yang tinggal di wilayah maupun di luar wilayah Jawa Barat. Berdasarkan jumlah penuturnya, BS menempati urutan terbanyak kedua di Indonesia, setelah bahasa Jawa. Sebagian besar penutur bahasa Sunda menempati wilayah Jawa Barat dan Banten serta bagian barat Jawa Tengah. Selain bahasa Sunda, di Jawa Barat tumbuh dan berkembang bahasa Cirebon dan bahasa Melayu-Betawi (Perda Jawa Barat No. 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, Bab I, Pasal 1 ayat 7).

Pada mulanya, bahasa Sunda berkedudukan sebagai bahasa pribumi. Hal ini sesuai dengan Lembaran Negara (staatsblad) No. 125 Tahun 1893, ayat 6, yang menetapkan bahwa “bahasa pribumi yang dianggap paling bersih, seperti untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat, harus bahasa Sunda Bandung”. Karena diajarkan di sekolah dan menjadi bahasa pengantar (basa panganteur) secara keseluruhan, bahasa Sunda dialek Bandung disebut juga basa sakola, yang kemudian ditetapkan menjadi basa lulugu ‘bahasa standar’ atau basa Sunda lulugu pada tahun 1912 (Sudaryat, 2013).

Kini bahasa Sunda berkedudukan sebagai bahasa daerah seperti tersurat dalam UUD 1945, Bab IV, Penjelasan Pasal 36, yang menyebutkan bahwa “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya, bahasa Jawa, Sunda. Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.” Sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda berfungsi menjadi (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) pendukung bahasa nasional, (5) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (6) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah (Halim, 1980).

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Wujud dan Ragam Bahasa Sunda

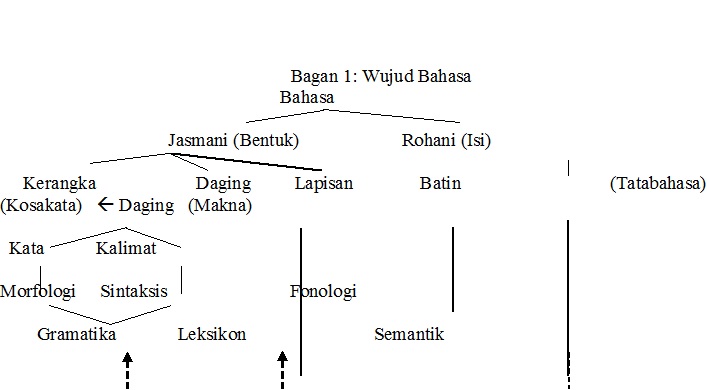

Bahasa Sunda, seperti halnya bahasa-bahasa lainnya di dunia, dilihat dari perwujudannya dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani bahasa terdiri atas kerangka tulang (tatabahasa), yang dibungkus dengan daging (kosakata; leksikon) dan lapisan daging (bunyi). Tatabahasa (gramatika) merupakan pola-pola beraturan yang terdiri atas struktur kata (morfologi) dan struktur kalimat (sintaksis). Leksikon berupa kumpulan kata-kata dalam sebuah bahasa, yang dikaji oleh leksikologi. Bidang bunyi yang menjadi lapisan kosakata dikaji oleh fonologi. Sementara, unsur rohani (isi atau makna) dikaji oleh semantik (Sudaryat, 2014:10). Wujud bahasa Sunda secara ringkas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

Hubungan antara unsur jasmani dan rohani bahasa membentuk sebuah sistem. Sistem bahasa berwujud kesatuan komponen-komponen yang memiliki aturan tertentu dan setiap bagian-bagiannya memiliki fungsi berdasarkan kaidah yang berhubungan dan saling melengkapi sehingga masyarakat bahasa dapat berkomunikasi. Atas dasar inilah, Wardhaugh (1972:3) menyatakan bahwa “language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication”. Sistem bahasa dihubungkan dengan dunia luar bahasa dengan ilmu yang disebut pragmatik. Menurut Levinson (1985:21), “pragmatics is the study of the relation between language and contexts that are basic to an account of language…standing”. Lebih spesifik lagi, Crystal (1987:83) menjelaskan bahwa pragmatik mengkaji hubungan serasi tidaknya antara struktur bahasa (language structure) dan pemakaian bahasa (language use).

Konsep pemakaian bahasa didasari oleh teori dari Ferdinand de Saussure (1916), yang disebut dengan istilah parole atau language performance dalam teori Chomsky (1957), yakni bahasa sebagaimana pemakaiannya. Pemakaian bahasa sangat tergantung pada faktor-faktor luar bahasa sehingga bersifat heterogen dan memunculkan ragam bahasa.

Ragam bahasa atau variasi bahasa (language variety) mengacu kepada bentuk dan jenis wacana serta gaya bahasa yang dipakai waktu berkomunikasi. Ragam bahasa dibedakan menurut pemakai (users) dan pemakaiannya (used). Ragam bahasa menurut pemakainya disebut dialek, sedangkan ragam bahasa menurut pemakaiannya disebut register (Fishman, 1975). Ragam bahasa merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa, sedangkan variasi itu timbul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dalam konteks sosialnya (Suwito, 1983:148). Namun, keanekaragaman pemakaian bahasa rupa-rupanya dapat berakibat timbulnya kecenderungan ke arah ketidaktentuan bahasa sebagai sistem. Setiap penutur seolah-olah dapat menciptakan sistem bahasa menurut kemauannya. Oleh karena itu, untuk menjaga terpeliharanya bahasa sebagai sistem yang utuh dan mantap, maka perlu menetapkan salah satu variasi yang terdapat dalam bahasa itu sebagai ragam baku (standar). Dengan ragam baku diperkirakan komunikasi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Untuk keperluan ini diperlukan pembakuan bahasa.

Dalam bahasa Sunda terdapat ragam bahasa yang disebut dialek, antara lain, dialek sosial, dialek geografis, dan dialek temporal. Dialek Sunda yang kentara adalah dialek geografis seperti dialek Bogor, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, dan Sumedang. Perbedaan dialek-dialek tersebut berkisar pada perbedaan lagu bicara, kosakata, arti, serta pemakaian kata-kata dalam kalimat. Sesuai dengan peranan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan daerah Jawa Barat, yang berarti pula pusat kegiatan budaya Sunda, bahasa dialek Bandung dan sekitarnya atau Priangan dianggap sebagai basa lulugu (bahasa standar). Basa Sunda lulugu dipergunakan sebagai bahasa pergaulan umum dalam masyarakat Sunda secara luas di daerah Jawa Barat, antara lain, dalam pemerintahan desa, media penerangan atau penyuluhan di pedesaan dalam berbagai aspek pembangunan seperti pertanian, media dakwah atau khotbah, bahan pelajaran di sekolah, buku bacaan, media seni tradisional (sastra, tembang, karawitan, sandiwara, pedalangan), media massa cetak dan elektronik, serta pertemuan (lawungan) antar orang Sunda.

Sementara, dialek temporal dalam bahasa Sunda mengacu pada bahasa Sunda Buhun dan Bahasa Sunda sekarang. Bahasa Sunda buhun (klasik) adalah dialek temporal bahasa Sunda yang dianggap mewakili puncak perkembangan kebudayaan pemakainya. Bahasa Sunda buhun tampak pada prasasti seperti prasasti Ciaruteun, Batutulis Bogor, Gegerhanjuang, dan prasasti Astana Gede Kawali Ciamis serta naskah kuno seperti Amanat Galunggung, Siksakandang Karesian, Carita Parahyangan, dan Carita Ratu Pakuan.

Bahasa Sunda mengenal tingkat pemakaian menurut kedudukan dan keadaan sosial serta diri pelibat tutur (penutur, mitra tutur, dan yang dituturkan). Tingkat pemakaian bahasa itu disebut undak usuk basa atau tatakrama basa (language levels), yang dewasa ini umumnya terbagi atas tiga tingkatan, yakni (1) basa kasar atau basa loma (bahasa kasar atau bahasa akrab), (2) basa sedeng atau basa wajar (bahasa sedang atau pertengahan), dan (3) basa lemes (bahasa halus) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Sudaryat, 2015:233).

Dalam setiap tuturan nampak adanya beberapa unsur yang mengambil peranan, antara lain: penutur, mitra tutur, tempat, pokok, dan suasana tuturan. Dalam pembicaraan seorang penutur dipertimbangkan kepada siapa bertutur, di mana, tentang masalah apa, kapan dan dalam suasana bagaimana. Dengan adanya pertimbangan semacam itu, timbullah ragam pemakaian bahasa secara sosio-pragmatis yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Dell Hymes (1972) menyebutkan konteks pemakaian bahasa dengan singkatan SPEAKING (Setting and scene, Participant, End purpose and goal, Act squences, Key tone or spirit of act, Instrumentalities, Norms of interaction and interpretation, Genres). Di dalam bahasa Sunda, menurut Sudaryat (1994), konteks pemakaian bahasa dapat disingkat UNGKARA (Undak usuk basa, Nu maké basa, Galur omongan, Kasang tukang tempat-waktu-suasana, Alat nu dipaké, Rasa-nada-ragam basa, dan Amanat omongan).

Berdasarkan mediumnya dibedakan ragam bahasa lisan dan tulis. Keduanya termasuk medium komunikasi verbal, yang bersifat fatis, proposisional, ilokutif, dan ekspresif. Di samping itu, terdapat medium komunikasi nonverbal, yang berupa tanda atau isyarat, yang lazim disebut kinesik (kinesics) atau bahasa tubuh (body language).

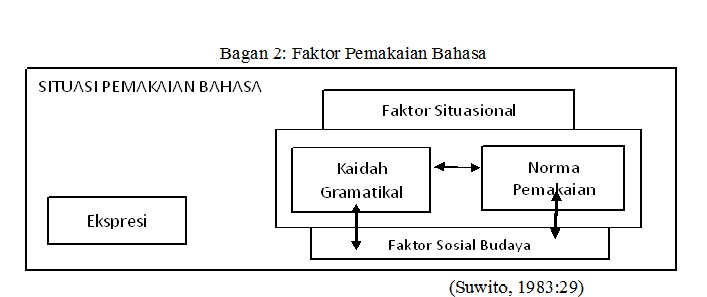

Pemakaian ragam bahasa sebagai akibat adanya faktor-faktor sosio-kultural bukanlah berarti kebebasan untuk melanggar kaidah-kaidah pokok bahasa. Di dalam pemakaiannya, ragam bahasa disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Pemilihan ragam bahasa ditentukan oleh faktor linguistik dan faktor non-linguistik yang berujud norma pemakaian yang disesuaikan dengan fungsi dan situasinya. Keduanya saling menentukan dan akan tampak dalam wujud ekspresi penutur dalam mengungkapkan bahasanya. Faktor-faktor pemakaian bahasa secara ringkas dapat dibagankan sebagai berikut.

Dalam pemakaian bahasa, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pemilihan kode, yakni salah satu varian dalam hierarki kebahasaan. Pemakaian kode bahasa sering beralih ke kode bahasa yang lain, yang disebut alih kode (code–switching). Jadi, apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A (misalnya: bahasa Sunda), kemudian beralih menggunakan kode B (misalnya: bahasa Indonesia), maka peristiwa pemakaian bahasa seperti itu disebut alih kode. Di samping itu, terdapat pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten, yang disebut campur kode (code mixing). Ciri ketergantungan campur kode ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi kebahasaan. Peranan itu adalah siapa pemakai bahasa, sedangkan fungsi kebahasaan berarti apa yang hendak dicapai oleh penutur dengan tuturannya.

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Khazanah Bahasa Sunda

Pepatah mengatakan ”Basa téh ciciren bangsa” (bahasa menunjukkan bangsa). Haugen (1972) menjelaskan bahwa bahasa dan bangsa merupakan jalinan yang tak terpisahkan. Bangsa yang mempunyai harga diri harus memiliki bahasa. Pemikiran budaya suatu bangsa termanifestasikan melalui bahasanya. Bahasa suatu komunitas adalah yang paling tepat untuk mengekspresikan budaya yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Jadi, dapat disebutkan bahwa bahasa Sunda adalah wadah yang paling tepat untuk mengekspresikan budaya Sunda.

Bahasa Sunda adalah alat atau perwujudan budaya Sunda. Melalui Bahasa Sunda, manusia Sunda dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama, dan sekaligus membaurkan dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Alam pemikiran masyarakat dan budaya Sunda akan tampak dari ekspresi bahasa Sunda (Sudaryat, 2015). Hal ini dapat dipahami karena bahasa Sunda, selain sebagai unsur budaya, sekaligus menjadi wahana kehidupan budaya Sunda. Oleh karena itu, berbagai unsur budaya Sunda akan termanifestasikan dalam bahasa Sunda. Misalnya:

- Sistem mata pencaharian: patani kari daki, padagang tinggal hutang, pagawé ukur capé;

- Sistem sosial: ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak; hirup gusti, waras abdi;

- Sistem peralatan dan teknologi: suhunan julang ngapak;

- Sistem ilmu pengetahuan: élmu tungtut, dunya siar;

- Bahasa: hadé tata hadé basa, hadé gogog hadé tagog;

- Seni: ngadu angklung; sareundeuk saigel, sabobot sapihanéan, sabata sarimbagan; dan

- Sistem religi: ceuk agama jeung darigama; umur gagaduhan, banda sasampayan; mulih ka jati mulang ka

Sebagai unsur dan sekaligus wahana budaya Sunda, bahasa Sunda memiliki kekayaan dan kekhasan. Kekayaan bahasa Sunda, antara lain, berupa pakeman basa (idiom, ungkapan tradisional), yakni untaian kata yang telah ditentukan, sudah ditakar dibatasi, tidak boleh diubah, baik susunan bunyi dan ejaannya, maupun posisinya atau dihaluskan (Sudaryat, 1993). Idiom sering menyimpang dari kaidah bahasa sacara umum, biasanya makna yang dikandungnya tidak dapat dijelaskan secara logis atau gramatikal menurut makna unsur-unsurnya (Keraf, 1984:109). Pakeman basa dapat berupa babasan, paribasa, cacandran, candrasangkala, caturangga, uga, dan panyaraman.

Babasan merupakan kelompok kata (kata majemuk dan frasa), yang urutannya sudah tetap serta mengandung makna kiasan, seperti gedé hulu ‘besar kepala’.

Paribasa merupakan untaian kata-kata yang berupa klausa atau kalimat yang susunan kata-katanya sudah tetap (beku) dengan maksud tertentu, lazimnya mengandung makna perbandingan sebagai lambang atau seloka perilaku kehidupan manusia, seperti Élmu tungtut dunya siar ‘Ilmu dan harta harus dicari’.

Cacandran merupakan penyebutan karakteristik tempat secara kiasan, seperti Bandung heurin ku tangtung ‘Bandung padat penduduknya’.

Candrasangkala merupakan pengetahuan tentang penyebutan waktu peristiwa masa lalu dengan tahun Saka, yang berbeda 78 tahun dengan tahun Masehi, seperti berdirinya Kerajaan Pajajaran: Panca Pandawa Ngemban Bumi (1255 Saka atau 1333 Masehi); nora catur sagara wulan (1440 Saka atau 1518 Masehi) selesai ditulisnya naskah Sanghyang Siksakandang Karesian.

Caturangga merupakan pengetahuan tentang kualitas kuda yang baik, seperti satria tinayungan, yakni watak kuda yang baik, ciri-cirinya kukulinciran pada punggung kuda, di bawah ujung sadel sebelah depan.

Uga merupakan ramalan tentang perubahan sosial politik negara, seperti Sunda nanjung mun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui ‘Sunda akan berhasil jika jatidiri orang Sunda yang hilang telah kembali lagi pada orang Sunda.’

Panyaraman (tabu) adalah hal-hal yang dilarang serta merupakan pantangan, seperti Ulah diuk dina lawang panto bisi nongtot jodo ‘Jangan duduk di pintu masuk takut gagal berjodoh.’

Sementara, kekhasan bahasa Sunda tampak, antara lain, adanya (1) kecap anteuran (kata yang menggambarkan aspek inkoatif kata kerja), berjumlah 418 kata, yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain, seperti am dahar, gebut labuh, térékél naék; (2) banyak afiks, yang berjumlah 56 buah, seperti -an dalam kata éraan ‘pemalu’, -eun dalam kata éraeun ‘dia merasa malu’, dan N-keun dalam kata ngérakeun ‘memalukan’; (3) banyak kecap panganteb (kata penegas) seperti mah, téh, téa, ogé, atuh, nya, waé; (4) kecap katerangan sipat seperti euceuy dalam konstruksi beureum euceuy; (5) undak-usuk basa (tingkat tutur), yang membedakan kata kasar, kata sedang, dan kata halus untuk diri sendiri dan orang lain, kata halus kanak-kanak; dan (6) kirata basa, sejenis singkatan yang dikira-kira barangkali nyata, seperti sémah sebagai kirata basa dari ‘ngahésékeun nu boga imah’.

Di dalam ungkapan tradisional tersebut terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi acuan kehidupan dan pendidikan bangsa.

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Istilah “kearifan lokal” sebagai terjemahan dari “local genius” atau “local wisdom”, diperkenalkan pertama kali oleh Quantch Wales (1948-1949) dengan arti “kemajuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan” (Rosidi, 2011:34).

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal menjadi identitas atau kepribadian budaya bangsa (cultural identity) sehingga bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuannya sendiri (Haryati Soebadio, dalam Sartini, 2004:111). Juga menjadi kebenaran yang telah mentradisi dan ajeg dalam suatu daerah karena merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga (Geriya, dalam Sartini, 2004:111).

Wujud kearifan lokal adalah unsur budaya daerah yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) mempunyai kemampuan mengendalikan, dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya (Ayatrohaedi, 1986, dalam Sartini, 2004:111). Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan koleksi fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar; menyelesaikan masalah; dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. Ada beberapa ciri kearifan lokal, antara lain, (1) berdasarkan pengalaman, (2) teruji setelah digunakan berabad–abad, (3) dapat diadaptasi dengan kultur ini, (4) padu padan dalam praktek keseharian masyarakat dan lembaga, (5) lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, (6) bersifat dinamis dan terus berubah, serta (7) sangat terkait dengan sistem kepercayaan (Alwasilah, 2009:50-51).

Kearifan lokal baru menjadi wacana dalam masyarakat pada taun 1980-an ketika nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sebagai warisan nenek moyang sudah hampir habis digerus oleh arus modernisasi yang menjadi kebijakan-dasar pembangunan yang dilaksanakan oleh orde baru. Modernisasi membuahkan diri pada globalisasi, ditambah oleh semangtat nasionalisme yang hendak mengatur agar di seluruh Indonesia kehidupannya seragam. Dengan demikian, kekayaan budaya lokal baik berupa kesenian, sastra, hukum adat, dll. banyak yang hilang sehingga tidak dapat digunakan sebagai pemerkaya budaya nasional yang hendak dibangun (Rosidi, 2011:34).

Di dalam konteks masyarakat Sunda pada masa kini, kearifan lokal memiliki ciri, antara lain, (1) rasionalitas, (2) berada dalam kelas menengah ke atas, (3) inklusif-kontinuum (bergaul dengan masyarakat lainnya), (4) mobilitas tinggi, dan (5) memiliki peluang yang sama antara satu dengan yang lainnya (Alwasilah, 2009:50).

Kearifan lokal dapat dijadikan landasan dalam pendidikan. Pendidikan yang berbasis kearifan lokal atau etnografis disebut etnopedagogik. Dalam hal ini, etnopedagogik adalah praktek pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan, dan sebagainya. Etnopedagodik memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat (Alwasilah, 2009:50-51).

Pendidikan berbasis kearifan lokal didasari oleh nilai-nilai budaya lokal, yakni nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku atas apa yang telah terjadi (bihari), apa yang sedang terjadi (kiwari), dan apa yang akan terjadi (pingburi).

Kartadinata (2011:11-12) menyebutkan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal atau etnografis penting untuk dilaksanakan. Model pendidikan ini ditujukan untuk mewariskan nilai-nilai budaya lokal yang merupakan jatidiri (identitas) kultural bangsa. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya lokal diharapkan dapat muncul dan dapat diwariskan dalam proses pendidikan kepada generasi mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh indikator yang memperlihatkan kepribadian seutuhnya, yang merupakan kesatuan antara kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan (tekad, ucap, jeung lampah) yang didasari oleh nilai-nilai budaya lokal dalam menghadapi kehidupan di masyarakatnya. Unsur budaya Sunda yang mengandung nilai pendidikan yang harus diwariskan kepada generasi mendatang, antara lain, (1) adanya partisipasi kultural, baik dalam bidang seni Sunda maupun bidang lainnya; (2) digunakannya bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari; (3) adanya generasi muda yang terdidik dalam bahasa dan budaya Sunda; serta (4) adanya media massa yang menyajikan pengetahuan tentang budaya Sunda selama berada dalam kesadaran jatidiri nasional.

Pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki orientasi, proses, hasil (output), dan dampak (outcome) seperti tampak pada bagan berikut.

Orientasi Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pendidikan berbasis kearifan lokal berorientasi kepada manusia unggul (MAUNG) yang menciptakan CATUR JATIDIRI INSAN, yakni pengkuh agamana (spiritual quotient), luhur élmuna (intelectual quotient), jembar budayana (emotional quotient), dan rancagé gawéna (actional quotient) (band. Suryalaga, 2003:77-78).

Pengkuh agamana (spiritual quotient) merupakan kualitas kecerdasan spiritual yang regiligiusitasnya mampu berperilaku IMTAQ sesuai dengan ajaran aqidah agamanya masing-masing, teguh memegang dan menjalankan syariat agama. Mengacu pada moral manusia terhadap Tuhan (MMT).

Luhung élmuna (intellectual quotient) merupakan kualitas SDM yang memiliki kecerdasan dalam mengatasi masalah hidupnya, menguasai IPTEK, cerdas, tahu, dan berdaya saing (Luhur ku élmu, jembar ku pangabisa, sugih ku pangarti). Mengacu pada moral manusia terhadap alam (MMA) dan waktu (MMW).

Jembar budayana (emotional quotient) merupakan kualias kecerdasan emosi, berwawasan luas, arif bijaksana, tak gagap budaya, tak kehilangan jatidiri yang manusiawi dan agamis (religius), yang menghargai multietnis dan multikultur. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Mengacu pada moral manusia terhadap pribadi (MMP) dan moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM).

Rancagé gawéna (actional quotient) merupakan kualitas dalam berproses sinergik yang integral dari IQ, EQ, dan SQ yang beretos kerja tinggi, berprestasi, berperilaku AKI (aktif (rapékan), kreatif (rancagé), inovatif (motékar)). Bisa menyesuaikan diri dan menguasai keadaan (Bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman). Mengacu pada moral manusia dalam mencapai kepuasan lahir dan batin (MMLB).

Agar orientasi pendidikan itu dapat tercapai dengan baik, pelibat pendidikan harus memiliki tekad yang bulat (niat kudu buleud) dan taki-taki (mageuhan cangcut tali wanda) serta dirancang dengan sigap (Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket).

Proses Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pelaksanaan pendidikan antara pendidik dan peserta didik harus dilakukan secara harmonis dan kooperatif (Sareundeuk saigel sabobot sapihanéan, sabata sarimbagan).

Berkaitan dengan pendidik (guru), dalam naskah Sunda kuno Sanghyang Siksakandang Karesian dijelaskan bahwa yang disebut dengan guru bukan hanya seseorang yang mengajarkan ilmu di dalam kelas, tetapi semua yang menjadi sumber pengetahuan, baik yang positif maupun yang negatif. Terdapat berbagai guru, yakni (a) guru nista jika belajar dari kesalahan orang, (b) guru panggung jika belajar dari tontonan, (c) guru tangtu jika belajar dari bacaan, (d) guru rare jika belajar dari anak, (e) guru kakang jika belajar dari kakak, (f) guru ua jika belajar dari toa, (g) guru hawan jika belajar dari pengalaman, (h) guru kamulan jika belajar dari ayah dan ibu, (i) guru utama jika belajar dari pendeta. Karena itu bila telah selesai menunaikan semua kewajiban dan pekerjaan, periksalah kembali mana yang jelek mana yang bagus, mana yang buruk mana yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan masyarakat Sunda kuno terdapat kegiatan refleksi dan evaluasi.

Pendidik harus tahu metode pendidikan (Kudu apal jurus-jurusna). Berkaitan dengan pendidikan berbasis kearifan lokal, dalam naskah kuno Sanghyang Siksakandang Karesian (1518 M) ditemukan 10 ciri pendidik, yang disebutnya “dasa pasanta” (sepuluh penenang), yakni (1) guna, terasa manfaatnya; (2) ramah, bijak bestari; (3) Hook, dikagumi; (4) Pesok, menimbulkan kebanggaan; (5) Asih, kasih saying; (6) Karunia, belas kasih; (7) Mukpruk, menentramkan hati; (8) Ngulas, mengoreksi atau memberi pujian; (9) Nyecep, memberi perhatian; dan (10) Ngala angen, mampu menarik simpati. Pada prinsipnya kesepuluh cara mendidik tersebut didasari oleh filosofis tri-silas, yakni silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Seorang pendidik akan berhasil apabila pribadinya memiliki karakter kharismatik, yang disebut Pangimbuhing Twah [Pelengkap bertuah, atau kharismatik] yang berkarakter panutan. Ada 12 unsur pangimbuhing twah, yakni (1) Emét, sederhana; (2) imeut, cermat; (3) rajeun, rajin; (4) leukeun, tekun; (5) paka pradana, beretika; (6) morogol-rogol, beretos kerja tinggi; (7) purusa ningsa, jujur dan berani; (8) widagda, bijaksana; (9) gapitan, berani berkorban; (10) karawaleya, penyayang; (11) cangcingan, cekatan; dan (11) langsitan, rapekan, kreatif dan pro-aktif. Di dalam SSK dikemukakan pula opat paharaman (empat hal yang diharamkan) bagi pendidik, yakni: (1) babarian, mudah tersinggung dan arogan; (2) pundungan, mudah merajuk; (3) humandeuar, berkeluh-kesah; dan (4) kukulutus, menggerutu.

Berkaitan dengan proses belajar (guguru), dalam naskah kuno Sanghyang Siksakandang Karesian dijelaskan bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi bisa dilakukan secara informal dan nonformal. Bila kita akan bertindak, janganlah salah mencari tempat bertanya, tetapi harus kepada pakarnya (Aya ma nu urang dek ceta, ulah salah geusan nanya). Hal ini disimbolkan dengan “tadaga carita hangsa, gajendra carita banem, matsyanem carita sagarem, puspanem carita bangbarem” ‘[telaga dikisahkan angsa, gajah mengisahkan hutan, ikan mengisahkan laut, bunga dikisahkan kumbang].

Siapa yang harus dijadikan tempat bertanya?

“Hayang nyaho di sakweh ning carita ma…memen tanya,

hayang nyaho di sakweh ning kawih ma…paraguna tanya, hayang nyaho di pamaceuh…hempul tanya, Hayang nyaho di pantun ma…prepantun tanya, Sa(r(wa Iwir/a/ ning tulis ma…lukis tanya, Sa(r)wa Iwir/a/ ning teuteupaan ma…panday tanya, Sa(r)wa Iwir/a/ ning ukir ma…maranguy tanya, Sa(r)wa Iwir/a/ ning oolahan ma…hareup catra tanya, Sa(r)wa Iwir/a/ ning boeh ma… pangeuyeuk tanya, hayang nyaho di agama parigama ma…pratanda tanya, hayang nyaho di tingkah prang ma…hulujurit tanya, Hayang nyaho di sakweh ning aji mantra ma…Brahmana tanya, hayang nyaho di dawuh nalika ma…bujangga tanya, hayang nyaho di darmasiksa…pandita tanya, maka nguni kasorgaan di sakala kaprabuan…raja tanya, hayang nyaho dipatitis bumi ma…mangkubumi tanya, hayang nyaho di sakweh ning labuhan ma…puhawang tanya, hayang nyaho di sawatek arega ma…citrik byapari tanya, Hayang nyaho di sandi…sang wiku paraloka tanya, lamun dek nyaho di carek para nusa ma…sang jurubasa darmamurcaya tanya (SSK, 16-20).

‘[Bila ingin tahu tentang cerita tanyalah dalang, lagu tanyalah paraguna (ahli karawitan), permainan tanyalah empul, pantun tanyalah juru pantun, lukisan tanyalah pelukis, hasil tempaan pandai besi, ukiran pandai besi, kain tanyalah pangeuyeuk (ahli tekstil), agama dan parigama tanyalah pratanda, perilaku perang tanyalah panglima perang; mantra tanyalah Brahmana, puja dan sanggar tanyalah janggan (biarawan), perhitungan waktu tanyalah bujangga, aturan hukum tanyalah pendeta, kesempurnaan di negara tanyalah raja, cara mengukur tanah tanyalah mangkubumi, semua pelabuhan tanyalah puhawang (nakhoda), bilangan (harga) tanyalah citrik byapari (orang terpelajar/pandai), penyebutan para dewata tanyalah wiku paraloka, dan jika ingin tahun beragam bahasa tanyalah juru basa darmamurcaya]’.

Sumber dan media pendidikan berbasis kearifan lokal dapat berupa pengalaman dari diri sendiri, dari kecelakaan, dari tulisan, dan dari sesama orang: Meunang luang tina bincurang, Meunang luang tina burang, Meunang luang tina daluwang, Meunang luang ti papada urang.

Proses pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki prinsip Tri-SILAS, yakni silih asih, silih asah, silih asuh, yang bertujuan menghasilkan Jelema masagi yang berkarakter cageur, bageur, bener, pinter, tur singer (Sudaryat, 2015). Di belahan dunia lain, prinsip ini lazim disebut pendekatan kooperatif (Nurhadi & Senduk, 2003:59-60), yang berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan karenanya harus ada interaksi yang ‘saling menyayangi atau berkelompok’ (silih asih). Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki perbedaan sehingga dapat ‘saling mencerdaskan atau berpikir’ (silih asah). Pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan interaksi belajar-mengajar yang saling berbagi atau sharing (silih asuh).

Makna kearifan lokal yang terkandung dalam Tri-SILAS ternyata sarat dengan nilai kemanusiaan yang universal. Silih asih dimaknai sebagai mengasihi dengan segenap kebeningan hati, silih asah bermakna saling mencerdaskan kualitas kemanusiaan, sedangkan silih asuh adalah kehidupan yang penuh harmoni. Yargon silih asih, silih asah, dan silih asuh merupakan sistem berinteraksi dalam masyarakat yang mengandung kebersamaan dalam kemitraan dan keterlibatan yang bertanggung jawab. Sikap moral ini harus dimiliki oleh seorang pendidik yang ideal. Karena seorang pendidik yang ideal harus mampu mensejahterakan peserta didik atau bawahan dalam kehidupannya (Suryalaga, 2003:90-106).

Pertama, silih asih merupakan tingkah laku yang memperlihatkan rasa kasih sayang yang tulus sehingga terwujud kebahagiaan. Asih menuntut kejujuran, dedikasi, kedisiplinan, kesabaran, ekspresi diri, dan rasa keindahan. Substansi silih asih mengacu pada kualitas intrinsik yang berada dalam batiniah seseorang. Bila rasa asih telah bersemayam dalam batiniah setiap pendidik, maka hubungan sosial kelas pun akan selalu dilandasi dengan getaran keindahan nilai manusiawi yang selaras dan harmonis, yang bermuara pada kebahagiaan bersama sebagaimana tertuang dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) yang berbunyi “Ngertakeun bumi lamba” yakni mensejahterakan alam dunia.

Kedua, silih asah adalah saling mencerdaskan, saling menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman lahir batin untuk peningkatan kualitas kemanusiaan dalam segala aspeknya, baik pada tataran kognisi, afeksi, spiritual, maupun psikomotor. Silih asah bertujuan mempersiapkan SDM agar mampu mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapinya. Hal ini sangat penting bagi seorang pendidik agar terjalin komunikasi dan adanya pentransferan yang baik dan lancar antara pendidik dan peserta didik. Silih asah merupakan proses aktivitas antara dua pihak, ada yang berperan sebagai pemberi dan penerima pengetahuan. Asah berarti memiliki visi dan misi, pengendalian diri, alat ukur (barometer) di dalam mencapai tujuan, menuntut adanya kesabaran, memerlukan keterbukaan, memiliki sistem keteraturan, kemampuan mengelola, inovatif, proaktif, pandai berkomunikasi dan bersinergi.

Ketiga, silih asuh mengandung makna membimbing, menjaga, mengayomi, memperhatikan, mengarahkan, dan membina secara saksama dengan harapan agar selamat lahir batin dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, asuh dapat ditapsirkan sebagai kesederajatan, mampu menghargai, bersifat adil, bersifat satria, kebeningan hati, menuntut tanggung jawab dan kebersamaan.

Hasil Akhir Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Hasil akhir (output) pendidikan berbasis kearifan lokal berupa manusia yang paripurna atau multitalenta (Jalma anu masagi). Manusia yang paripurna itu memiliki banyak pengalaman (réa luang): Legok tapak genténg kadék, baik pengalaman lahiriah (intelektual-aksional) maupun pengalaman batiniah (spiritual). Bahkan mungkin berorientasi ke depan (visionable), bisa memprediksi masa yang akan datang (Bisa nganjang ka pagéto) atau bisa tahu sebelum kejadian (Weruh sadurung winarah).

Manusia yang paripurna memiliki tiga ciri, yakni berbudaya (nyunda), agamis (nyantri), dan akademis (nyakola), yang dapat memasuki GAPURA PANCAWALUYA (lima gerbang kesempurnaan), yakni cageur, bageur, bener, pinter, singer, yang diperkuat dengan karakter pangger ‘kukuh’.

Cageur merupakan keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Belajar akan berjalan dengan baik dan lancar apabila peserta didik berada dalam keadaan sehat lahir dan batin. Hurip Gusti waras abdi ‘Pemimpin (pendidik) dan yang dipimpin (peserta didik) ada dalam keadaan sehat’.

Bageur merupakan karakter baik hati, jujur, amanah, dan tidak sombong (Teu adigung adiguna, teu gedé hulu). Orang yang baik hati akan berperilaku santun, menghormati dirinya dan orang lain; menghargai guru, pemimpin, dan kedua orang tuanya (Guru ratu wong atua karo wajib sinembah). Kita harus menghargai jasa orang lain. Ada jasa ada anugerah, tidak ada jasa tidak akan ada anugerah (Hana guna hana ring demakan, tan hana guna tan hana ring demakan).

Bener merupakan keadaan manusia yang taat pada hukum dan menjalankan syariat agama. Di dalam hidupnya, orang yang benar akan berjalan dan berperilaku di jalan yang lurus dan benar, tidak akan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara dan hukum adat (Kumaha ceuk agama jeung darigama).

Pinter merupakan keadaan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan (Luhur ku élmu, sugih ku pangarti), proaktif, beretos kerja tinggi, dan berprestasi. Orang yang pintar tidak boleh sombong (gede hulu) karena ilmu yang kita miliki ibarat buih di tengah samudra luas. Jika tumbuhan yang ada di atas bumi ini dijadikan pena, dan air laut dijadikan tintanya, tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Orang yang pintar harus seperti ilmu padi (Kudu kawas élmu paré), yakni semakin berisi semakin merunduk, semakin tinggi ilmunya semakin rendah hati. Mencari ilmu tidak ada batasnya. Selama kita masih belajar, menunjukkan bahwa kita masih bodoh: Satungtung ngajugjug ngidul, kalér deui kalér deui ‘Selama menuju ke selatan, tetap masih berada di utara’ (P.H.Hasan Mustapa).

Singer merupakan keadaan manusia yang terampil atau piawai, yakni manusia yang serbabisa (masagi), multitalenta (Jembar ku pangabisa), yang bersifat RARAMO (rapékan, rancagé, motékar) atau AKI (aktif, kreatif, inovatif).

Kelima karakter tersebut dilengkapi dengan karakter pangger, yakni kuat (cangker), berdedikasi tinggi, dan berkomitmen. Tangguh (teger) dalam membela kebenaran, tidak berkhianat (Henteu lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang), tapi teguh pendirian (kukuh) dan setia (jejem) serta tidak ingkar janji (tara sulaya).

Kelima kualitas SDM tersebut berkelindan dengan tiga ranah kompetensi, yakni (1) pinter berkaitan dengan niti harti (cognitive domain); (2) singer berkaitan dengan niti bakti (psychomotor domain); dan (3) cageur, bageur, bener, tur pangger berkaitan dengan niti surti (affective domain). Peserta didik dikondisikan agar menjadi “teuneung ludeung” (berani berbuat berani bertanggung jawab). Sikapnya berubah dari “sawios abdi mah di pengker” (biarlah saya ini di belakang), menjadi wantér (berani di barisan terdepan). Pendidikan diarahkan untuk mencetak manusia yang tidak hanya TAHU apa yang benar, tetapi MAU melakukan apa yang benar sebagai bagian dari kehidupannya (Pok pék prak).

Dampak Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Dampak (outcomes) pendidikan berbasis kearifan lokal adalah terbentuknya manusia yang bermoral atau berkarakter, yakni manusia yang taat pada hukum, baik hukum agama maupun hukum negara dan hukum adat (Pengkuh kana papagon agama jeung darigama) atau manusia yang menjunjung tinggi hukum, berpijak pada ketentuan negara, bermufakat pada orang banyak (Nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa).

Moral kemanusiaan (MM) yang diharapkan dari pendidikan berbasis kearifan lokal adalah (1) Moral manusia terhadap Tuhan (MMT); (2) Moral manusia terhadap pribadi (MMP); (3) Moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM); (4) Moral manusia terhadap alam (MMA); (5) Moral manusia terhadap waktu (MMW); dan (6) Moral manusia dalam mengejar kepuasan lahiriah dan batiniah (MMLB). Keenam moral kemanusiaan itu menjadi pandangan hidup orang Sunda (Warnaen dkk., 1987:8).

Moral manusia terhadap Tuhan (MMT) menggambarkan sikap dan perilaku manusia yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai moral religius berkaitan dengan ketakwaan (Umur gagaduhan, nyawa sasampayan), kenyataan bahwa manusia lemah (Teu daya teu upaya), dan harus beribadat sholat (Kadé poho nu lima waktu).

Moral manusia terhadap diri pribadi (MMP) merupakan sikap manusia dalam hubungannya dengan diri pribadi sebagai individu, yang ditandai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Nilai-nilai moral tentang manusia terhadap pribadi tercermin dari sifat-sifat cageur, bageur, bener, pinter, singer, tur pangger. Termasuk di dalamnya sopan, sederhana, jujur, berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, bisa dipercaya, waspada, bisa mengendalikan diri, adil dan berpikiran luas.

Moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM) merupakan sikap manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang ditandai dengan kesadaran akan adanya masyarakat yang multi-religi, muliti-etnis, dan multikultur; ‘Hidup rukun dan damai’ (Hirup sauyunan, ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak).

Moral manusia terhadap alam (MMA) merupakan sikap manusia dalam hubungannya dengan lingkungan alam, ditandai dengan kesadaran ekologi/ekosistem dan geopolitis/kewilayahan; ‘Harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan.’ (Kudu pindah cai pindah tampian). Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Oleh karena itu, dalam masyarakat adat Sunda ada tiga kelas hutan (leuweung), yakni leuweung titipan (hutan konservasi), leuweung tutupan (hutan lindung), dan leuweung garapan (hutan produksi) (Sobirin, 2007:104). Filosofi leuweung diambil sebagai motto Dewan pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), yang tersusun dalam kalimat:

No Forest, No Water, No Future.

Tiada Hutan, Tiada Mata Air, Tiada Masa Depan.

Leuweung Ruksak, Cai Béak, Manusa Balangsak.

Kearifan tradisional dalam penataan ruang Tatar Sunda berbasis topografi dan kewilayahan telah dicoba digali dan dikaji oleh Otjo Danaatmadja (2001) dalam Sobirin (2007:107), yakni:

- Gunung – kaian (gunung dihutankan);

- Gawir – awian (tebing ditanami bambu);

- Cunyusu – rumateun (mata air supaya dirawat);

- Sampalan – kebonan (tanah kosong supaya dijadikan kebun);

- Pasir–talunan (bukit supaya dijadikan wanatani/agroforest);

- Dataran – sawahan (lahan datar supaya dijadikan sawah);

- Lebak–caian (tempat rendah agar dipakai menyimpan air);

- Legok – balongan (tempat cekung supaya dijadikan kolam);

- Situ – pulasaraeun (danau/telaga supaya dipelihara);

- Lembur – uruseun (desa supaya diurus);

- Walungan – rumateun (sungai supaya dirawat); dan

- Basisir – jagaeun (pesisir/pantai supaya dijaga).

Moral manusia terhadap waktu (MMW) merupakan sikap manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan waktu, yang ditandai dengan kesadaran akan adanya waktu linear, waktu cyclis, dan waktu baqa. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman (Bisa ngindung ka usum ngabapa ka jaman). Orang Sunda harus menghargai masa lalu (sejarah) karena dalam naskah kuno Amanat Galunggung (1341 Saka atau 1419 M) disebutkan bahwa ada dahulu ada sekarang, jika tidak ada dahulu tak akan ada sekarang; ada masa lalu ada masa kini, bila tidak ada masa lalu tidak akan ada masa kini (Hana nguni hana mangké, tan hana nguni tan hana mangké, aya ma beuheula aya tu ayeuna, hanteu ma beuheula tu ayeuna). Manusia yang tidak menghargai waktu akan mendapat kerugian. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya (Bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman).

Moral manusia dalam mengejar kepuasan lahiriah dan batiniah (MMLB) merupakan sikap dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan serta kepuasan lahir dan batin, yang ditandai dengan kesadaran etika dan estetika, ‘hidup bahagia’ (Ngeunah angeun ngeunah angen) dan ‘Merasa puas dan damai’ (Tiis ceuli hérang mata). Moral ini menjadikan manusia mencapai kedamaian.

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Pendidikan Karakter

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No 20 tahun 2003, Pasal 1, Ayat 1). Inti dari suatu proses pendidikan adalah pendidikan budaya dan karakter bangsa (Kemendiknas, 2010:6). Selanjutnya, dalam UU No 20 tahun 2003, Bab II, Pasal 3, dijelaskan bahwa

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di dalam petikan tujuan pendidikan nasional tersebut tercakup pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa pada hakikatnya berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola fasilitas yang diberikan Tuhan pada manusia. Fasilitas tersebut adalah alam fisik, alam hayati, komunitas masyarakat dan norma-normanya, budaya, dan agamanya (Rusyana, 2011).

Kearifan lokal akan memancar pada karakter baik manusia Sunda jika mau mengaku dirinya sebagai orang Sunda dan menggunakan nilai-nilai kesundaan dalam hidupnya. Karakter baik ini perlu dibentuk dan dibina sedini mungkin agar bisa diamalkan pada kehidupan kesehariannya. Untuk membangun pola pikir bangsa diperlukan partisipasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga mengacu kepada pola asuh, sekolah mengacu kepada pembelajaran, dan masyarakat mengacu kepada pemerintahan.

Karakter dapat disikapi sebagai akhlak mulia (moral excellence) yang dibangun di atas berbagai kebajikan (virtues) yang hanya memiliki makna ketika dilandasi dengan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya (bangsa). Karakter bangsa Indonesia adalah

“karakter yang dimiliki warga negara bangsa Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa diarahkan pada upaya mengembangkan nilai-nilai yang mendasari suatu kebajikan sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga negara” (Kemendiknas, 2010:iv).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebajikan dari perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan (tékad, ucap, lampah) berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Hasilnya terlihat dalam tindakan nyata atau proses pembiasaan (habituation).

Kemendiknas (2010:9) mengidentifikasi 18 nilai karakter bangsa, yakni (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokrastis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat atau komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.Lickona (1991) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (component of good character), yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Secara psikologis dan sosio-kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosiokultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural tersebut dapat dikelompokkan ke dalam (1) olah hati (spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectal development), (3) olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic development), dan (4) olah rasa dan karsa (affective and creativity development) (Kemendiknas, 2010). Dalam penelitian Sudaryat dkk. (2013a) ditemukan bahwa keempat kelompok nilai pendidikan karakter tersebut dapat dilihat dalam ekspresi bahasa Sunda, terutama dalam ungkapan tradisional yang berupa babasan dan paribasa. Pertama, karakter wirasa (olah hati) mengacu pada perilaku (1) iman-takwa, ‘jangan musyrik’ (Ulah nyembah ka kayu ka batu); harus taat hukum (Ceuk agama jeung darigama); (2) jujur (Kudu ngadék sacékna, nilas saplasna), amanah, ‘Jangan berjanji jika tidak bisa menepatinya’ (Ulah papadon los ka kolong), adil (Landung kandungan laér aisan); (3) berempati, menghargai prestasi (Kudu aya peurah); (5) berjiwa patriotik (nyantika), ‘siap siaga dalam menghadapi berbagai hal’ (Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket), (6) pantang menyerah (Henteu gedag bulu salambar); (7) rela berkorban dan ikhlas (Ati putih badan bodas).

Kedua, karakter wiharti (olah pikir) mengacu pada perilaku (1) cerdas, kritis, ‘Jangan mengaku diri pintar, tetapi tertipu orang.’ (Ulah pinter kabalinger); (2) rasa ingin tahu, terus belajar, ‘malu bertanya, sesat di jalan’ (Kudu bodo aléwoh), produktif, ‘memperoleh hasil yang menyenangkan hati’ (Kapetik hasilna kaala buahna), kreatif, inovatif, ‘Usaha yang mendatangkan dua macam keuntungan’ (Kujang dua pangadékna); (3) berpikir kritis dan waspada (Kudu boga pikir rangkepan), berpikir terbuka, demokratis (Mipit kudu amit ngala kudu ménta); dan (4) reflektif, ‘introspeksi’ (Kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak).

Ketiga, karakter wiraga (olah raga dan kinestetik) mengacu pada perilaku (1) bersih (ati putih badan bodas), sehat pemimpin dan rakyat (Hirup gusti waras abdi); (2) disiplin, sportif, ‘Meminta pertimbangan yang adil’ (Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju); (3) tangguh, andal, berdaya tahan, ‘Kalau menghadapi pekerjaan, janganlah merasa berat sebelum apa-apa’ (Ulah kuméok méméh dipacok); ‘Teguh memegang pendirian, tidak pernah mengingkari janji.’ (Sacangreud pageuh, sagolék pangkék); dan gigih, ‘berusaha sekuat tenaga meskipun sampai mengorbankan nyawa’ (Dug hulu pet nyawa); (4) bersahabat, kooperatif (Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun papuntang-puntang panangan), cinta damai (Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak); dan (5) determinatif, ‘Janganlah kesalahan anak membawa buruk orang tuanya’ (Ulah mapay ka puhu leungeun) dan kompettitif, ‘Jangan saling mengatasi dalam mencari keuntungan sehingga tidak mengindahkan keselamatan bersama’ (Ulah pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian)

Keempat, karakter wikarsa (olah rasa dan karsa) mengacu pada perilaku (1) ramah, saling menghargai, ‘baik budi bahasa’ (Hadé tata hadé basa); (2) toleran, peduli sosial (Ngadeudeul ku congo buuk), peduli lingkungan (Mun diarah supana, kudu dipiara catangna); suka menolong (Kudu tulung tinulungan), gotong royong (Rempug jukung sauyunan); (3) dinamis, kerja keras, beretos kerja (Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngopék moal nyapék); (4) bangga pada bahasa dan budaya sendiri (Hadé ku omong goréng ku omong), baik buruk milik sendiri (Buruk-buruk papan jati).

Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Hadirin yang saya hormati.

Peningkatan Citra Kesundaan

Proses pendidikan berbasis kearifan lokal yang berprinsip tri-SILAS merupakan upaya pendidikan yang holistik. Pendidikan yang holistik dapat meningkatkan citra kesundaan, yakni peta mental, skemata, signatura kognitif, atau image yang berkaitan dengan kesundaan, baik kebudayaan maupun pendidikan. Citra kesundaan yang harus dimiliki oleh masyarakat Sunda mencakup citra nilai, citra pribadi, citra afeksi, citra hubungan, citra keruangan, citra kewaktuan, dan citra nasionalisme (Ahman Sya, 2012:27-28).

Citra nilai (value image) menggambarkan bahwa kehidupan manusia Sunda berada pada skala baik dan buruk. Harus memiliki sikap yang santun dalam berperilaku dan berbahasa (Hadé gogog hadé tagog, hadé tata hadé basa, da basa mah teu meuli ieuh.

Citra pribadi (personal image) menunjukkan bahwa orang Sunda memiliki kualitas pribadi yang cageur, bageur, bener, pinter, singer, dan pangger.

Citra afeksi atau emosi (emotional image) menggambarkan kesadaran tentang kesundaan dan pendidikan Sunda, kepastian tentang pendidikan dan budaya Sunda, citra hidup sebagai pribadi dan sosial yang berlangsung di luar dirinya. Orang Sunda harus bisa memelihara, melindungi, dan berprestise (ngajaga, ngajega, jeung ngajiga).

Citra hubungan (relational image) menunjukkan bahwa orang Sunda sebagai pribadi hidup bermasyarakat. Orang Sunda harus memiliki sikap silih asih, silih asah, silih asuh. Juga hidup berkembang di alam semesta yang merupakan sistem teratur. Artinya, kehidupan manusia Sunda harus mentaati aturan, ‘harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermupakat kepada kehendak rakyat’ (Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa) serta ‘taat pada hukum agama dan negara’ (Nurut kana papagon agama jeung darigama).

Citra keruangan (spatial image) berkaitan erat dengan lokasi tempat kehidupan. Orang Sunda hidup di antara keragaman suku bangsa dan budaya daerah lainnya (Bhinneka Tunggal Ika), yang memiliki ciri, cara, watak, dan gaya yang berbeda-beda (Ciri sabumi cara sadésa, jawadah tutung biritna, sacarana-sacarana, lain tepak séjén igel). Artinya, pendidikan tidak hanya menciptakan manusia yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus mengakar pada kultur bangsanya sendiri (Dina budaya urang napak, tina budaya urang ngapak).

Citra kewaktuan (temporal image) berkaitan dengan perubahan waktu. Orang Sunda harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan waktu (Bisa ngindung ka usum ngabapa ka jamanI) dan bisa memanfaatkan dan mengatur waktu (Bisa ngigelan jeung ngigelkeun jaman).

Pemilikan citra tersebut akan menjadi modal dasar untuk menguatkan kesundaan dalam lingkungan keindonesiaan (etno-nasional), bukan etnosentris. Jadi, jika ada anggapan bahwa orang Sunda yang menyayangi dan memelihara budayanya disebut sukuisme, maka paham tersebut salah besar. Mengapa demikian, karena eksisnya Indonesia disebabkan adanya suku Sunda dan suku bangsa lainnya dalam cakupan “Bhinneka Tungga Ika”. Artinya, harus diciptakan satu pola hidup rukun, damai dan bergotong royong’ (Hirup sauyunan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak), bukan sebaliknya bermusuhan dan gontok-gontokan, jangan berloma-lomba untuk saling mencelakakan (Ulah pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian).

Citra nasionalisme merupakan citra yang dimiliki oleh seluruh warga suku bangsa di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Citra dan potensi budaya seluruh suku bangsa dapat ditingkatkan dengan strategi pendidikan berbasis kearifan lokal. Pada hakekatnya pendidikan ini membangun manusia seutuhnya yang humanis berdasarkan jatidiri masyarakat lokal. Tradisi harus dipelihara, bukan dituhankan (Tali paranti kudu dipupusti, lain dipigusti).

Apabila nilai kearifan lokal ditinggalkan, yakni ‘Melupakan asal mula yang membesarkan’ (Poho ka puwadaksi) dan ‘Melupakan saudara’ (Adam lali tapel), akan kehilangan jatidiri. Sebagai pribumi akan tersingkirkan oleh pendatang atau orang asing (Jati kasilih ku junti). Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh melupakan nilai-nilai kearifan lokal (Ulah poho ka temah wadi) yang akan membentuk dan memperkokoh identitas nasional dan bangsa.

Untuk memperkokoh pendidikan berbasis kearifan lokal dalam kancah pendidikan nasional, citra atau amanat urang Kanekes (Baduy) perlu dijadikan dasar pijakan dan pertimbangan.

Ulah ngomong sagéto-géto, ulah lémék sadaék-daék, ulah maling papanjingan, ulah jinah papacangan. Kudu ngadék sacékna, nilas saplasna (Ahman Sya, 2012:17).

Ungkapan tersebut memberikan pepatah kepada kita agar jangan berbicara seenaknya, jangan mencuri, dan jangan berjinah, tetapi harus berbicara jujur dan bersikap bijaksana. Jika hal itu dilanggar, akibatnya akan sangat patal, yakni akan gagal menjadi pemimpin, kehilangan pengaruh, kehilangan prestise, kalah berperang, dan kehilangan kekuatan.

Matak burung jadi ratu, matak édan jadi ménak, matak pupul pangaruh, matak hambar komara, matak teu mahi juritan, matak teu jaya perang, matak éléh jajatén, matak éléh kasaktén (Ahman Sya, 2012:17).

Demikian yang dapat saya sampaikan tentang “Bahasa Sunda dalam Gamitan Kearifan Lokal dan Pendidikan”. Hurip Sunda!