MURAL, ESTETIKA KOTA, DAN KUASA

M. Syaom Barliana

We must keep in mind that the counter side to hope is despair. Frequently, the latter surfaces more quickly than expected.

Elaine A. King (1992)

Sepanjang sejarah, sudah sejak semula, kota tampaknya menjadi tempat pertaruhan kepentingan, tempat pertarungan kekuasaan. Pertarungan secara fisik dan non fisik, antara lain terkait dengan perebutan dan penguasaan teritori. Teritori secara fisik, dalam arti penguasaan wilayah atau tempat secara geografis dan demografis, atau teritori non fisik mengacu kepada aspek simbolik dan penanda tertentu. Teritori dapat dikuasai secara permanen berupa hak milik pribadi, atau bersifat temporer sewaktu-waktu, atau teritori publik milik bersama.

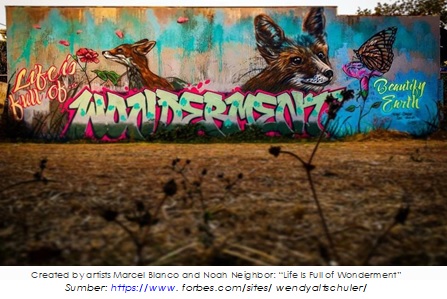

Ada banyak prasarana yang digunakan dalam perebutan kuasa atas teritorii itu. Antara lain tekanan politik kekuasaan, sosial, dan ekonomi. Juga kesenian. Mural dan grafiti, kemudian menjadi salahsatu elemen kesenian jalanan, estetika perkotaan, street picture, yang dapat menjadi bagian dari pertarungan simbolik atas kekuasaan dan penguasaan teritori tersebut.

Demikianlah, mural, yang menggambarkan wajah yang “serupa” Jokowi dengan tulisan “404: Not found”, akhir-akhir ini menjadi viral. Juga mural dengan pesan: “Dipaksa sehat, di negara yang sakit”. Juga mural lainnya, dengan pesan yang menggedor:” Tuhan aku lapar”. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, ada baiknya kita menimba dan mengeksplorasi pengalaman negara lain berkenaan dengan mural ini. Sebab, alih-alih dimusuhi dan dihapus, mural telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota dan aktivitas komunitas, bukan saja untuk meningkatkan kualitas estetika kota, tapi juga digunakan untuk melawan vandalisme, mengubah perilaku masyarakat, melakukan pendidikan budaya berkota, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tertentu.

Riset Greaney (2002), menunjukkan bahwa lukisan mural luar ruang telah membawa seni publik ke dalam lanskap perkotaan di Amerika. Cat dan politik dengan warna warni yang cerah telah terciprat ke tembok kota selama beberapa dekade, menggantikan eksterior yang suram, dan vandalisme yang gelap. Mural lalu tidak hanya sekedar menjadi karya seni, tetapi telah menginspirasi dan menggerakkan komunitas dalam proyek kolaborasi. Proyek mural memobilisasi komunitas untuk mengartikulasikan mimpi, mengekspresikan frustrasi, dan yang paling penting, mempertimbangkan strategi untuk perubahan. Dengan demikian, mural juga menjadi masukan dan memberi pertimbangan yang layak bagi pembuat kebijakan publik.

Dalam konteks mengekspresikan frustasi, mural tidak hanya bermuatan pesan estetika atau sosial, tetapi juga protes-protes politik. Karena itu, mural seharusnya tidak dimusuhi, tetapi harus menjadi bagian dialog kritis dan demokratis. Mural, justru dapat menjadi sublimasi dan kompensasi atas kepenatan hidup, atas tekanan politik, terlebih atas tekanan ekonomi akibat pandemi.

Studi kasus yang dilakukan Greaney, menelusuri gerakan mural kontemporer di tiga kota: Boston, Philadelphia, dan Los Angeles. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaproyek kolaborasi penciptaan seni mural, dapat membangun ikatan komunal di pusat kota yang memliki kompleksitas masalah berkaitan dengan keragaman ras, sosial, dan kesenjangan ekonomi. Proyek dapat membangun dan meningkatan modal sosial dan intelektual, khususnya di kalangan anak muda yang lebih “berisiko”. Proyek mural juga dapat meningkatkan persepsi fisik dan kualitas perkotaan lingkungan, mengilhami kecerdikan solusi di lingkungan perkotaan, dan berkontribusi dalam bidang pembangunan masyarakat dan ekonomi.

Akhirnya, studi ini memberi rekomendasi bahwa pemerintah kota dan komunitas kota, harus memperkuat program mural yang ada dengan mempromosikan mural sebagai wisata budaya, merancang strategi ekonomi baru, memfasilitasi koordinasi antar lembaga seni, membina hubungan publik dan media, dan melindungi hak-hak seniman. Program mural kota harus terintegrasi dalam lingkungan perkotaan agar efektif, harus mempercantik lingkungan sambil melayani tujuan pendidikan atau sosial yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan harus membiarkan mural berbasis komunitas menjadi inspirasi

Satu lagi, studi kasus di Iran, ditunjukkan oleh Zarkar (2014). Bahwa, selama dua dekade terakhir, program peningkatan keindahan kota yang dipimpin oleh pemerintah kotamadya, yang bertujuan untuk meremajakan pemandangan kota melalui instalasi seni publik baru telah secara dramatis mengubah lanskap perkotaan Iran. Dimulai segera setelah Revolusi 1978-79, pemerintah yang baru dibentuk berusaha untuk menghapus atau menumbangkan simbol dan tampilan publik dari rezim lama dan menggantinya dengan kosakata visual baru yang terletak di dalam narasi besar Republik Islam. Jalan-jalan kota, jalan raya, alun-alun, dan fasad bangunan menjadi situs untuk citra baru yang memperjuangkan bentuk revolusioner Islam dan menganjurkan sentimen anti-imperialis dan anti-Amerika.

Dengan dimulainya perang Iran-Irak pada tahun 1980, ruang yang sama ini digunakan untuk upaya perang, menyebarkan retorika visual yang berpusat di sekitar tema militansi, kejuangan, dan martir untuk memobilisasi penduduk. Mural ini hidup lebih lama dari perang, bertindak sebagai pengingat peringatan dari generasi yang hilang dalam konflik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, muncul inisiatif proyek kota skala besar yang bertujuan untuk menggantikan banyak mural masa perang, yang sekarang dipandang sebagai tontonan yang mengerikan, dengan motif visual yang lebih penuh harapan.

Studi Zarkar, memperlihatkan contoh kasus, Pemerintah kota Mashhad, melalui Kantor Urusan Artistik Kotamadya, telah memulai program untuk memperbarui area publik yang sebelumnya didominasi oleh propaganda masa perang. Pemerintah kota telah memasang karya seni baru, termasuk mural, di alun-alun besar dan jalan raya kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kotamadya telah melibatkan tim seniman dan mahasiswa, untuk menghiasi dinding sepanjang 734.000 meter dengan lebih dari 2.000 karya seni individu. Mashhad sekarang bersaing dengan Teheran untuk mendapatkan gelar kota paling didekorasi secara estetik di Iran.

Banyak dari gambar-gambar baru ini secara individual disusun dan dieksekusi oleh para seniman itu sendiri, menantang anggapan bahwa seniman Iran hanyalah alat dari mesin propaganda negara. Pemerintah kota bahkan telah memprakarsai program yang memungkinkan mahasiswa seni dari universitas negeri untuk melukis mural untuk tugas akhir mereka.

Dari dua studi kasus itu, ada dua hal menarik dan kontras. Pertama, di Amerika, sebagai negara demokrasi liberal, tradisi mural diinisasi dan dikembangkan oleh komunitas, dan kemudian diadopasi oleh dan berkolaborasi dengan pemerintah kota. Proyek kolaborasi itu melahirkan berbagai kreatifitas yang bukan hanya meningkatkan kualitas estetik kota, tapi juga membangun modal sosial dan investasi ekonomi. Termasuk mewadahi kritik tajam dan protes politik. Sebaliknya, di Iran, sebagai negara demokrasi Islam konservatif, inisiasi dimulai oleh pemerintah kota, dengan gagasan konten mural yang juga sentralistik. Namun kemudian, dengan partisipasi seniman dan mahasiswa sebagai tim kreatif, konten pun akhirnya lebih beragam dengan gagasan dan kebebasan individual.

Kedua, dalam konteks Indonesia, tradisi mural juga dimulai oleh gerakan komunitas kota dan kampung kota. Sudah banyak contoh komunitas seniman mural di berbagai tempat, bersama-sama masyarakat, mewujudkan mural sebagai elemen estetika kota dan penyadaran lingkungan kesehatan, lingkungan, sosial, serta wisata. Sayangnya, masih sedikit pemerintah kota yang tertarik dan berkolaborasi dengan komunitas seniman untuk mengeksplorasi seni mural ini sebagai elemen estetika kota. Terlebih lagi, jika menyangkut perumusan kebijakan kota yang mempertimbangkan aspirasi dan konten dalam mural itu sendiri. Mungkin, hampir tidak ada.

Sebaliknya, yang terlihat di permukaan adalah sikap reaktif dan anti kritik dari kalangan pemerintah dan kepolisian. Padahal, dalam berbagai kesempatan, presiden Jokowi sendiri menyatakan rindu dikritik, bahkan rindu didemo. Artinya, terdapat kesenjangan komunikasi dan in-efektivitas rantai birokrasi antara pemerintah pusat dan aparat di bawah,

Demikianlah, kemudian mural yang menggambarkan wajah yang “serupa” Jokowi dengan tulisan “404: Not found”, lalu mural “Dipaksa sehat, di negara yang sakit”, dan mural:” Tuhan aku lapar”, dihapus oleh aparat. Bahkan kreatornya konon dicari-cari dan diselidiki kepolisian. Memang, seperti biasa, aparat berkilah dibalik soal teknis, bahwa mural itu illegal karena berada pada teritori negara, atau teritori privat, atau teritori publik yang mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, seperti biasa, pertarungan wacana dimulai, dan justru karena penghapusan itu, mural-mural kontroversial sejenis semakin bermunculan. Seperti air, ketika disumbat, justru kreativitas dan solidaritas komunitas mengalir untuk menemukan saluran lain. Suatu ekspresi, dari frustasi-frustasi, mungkin salahsatunya akibat inkosistensi kebijakan penanganan pandemi, di tengah degradasi demokrasi.

Referensi

Altschuler, Wendy. (2020). America’s Mural Magic: How Street Art Can Transform Communities And Help Businesses. Tersedia di: https://www.forbes.com/ sites/wendyaltschuler/

Elaine A. King, Art, Politics, and Ethnicity, K. Levin, ed., Beyond Walls and Wars: Art, Politics, and Multiculturalism. New York: Midmarch Press, 1992

Greaney, Maura E. (2002) “The Power of the Urban Canvas: Paint, Politics, and Mural Art Policy,” New England Journal of Public Policy: Vol. 18: Iss. 1, Article 6. Tersedia di: http://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol18/iss1/6