Meninjau Pusat Sumber Belajar di University of Manchester

Oleh Zainuddin Abuhamid Muhammad Ghozali, S.Pd., M.A.

Lulusan Sarjana Teknologi Pendidikan UPI Angkatan 2016 dan Magister Digital Technologies, Communication and Education the University of Manchester Angkatan 2022.

Waktu menunjukan pukul tiga dini hari. Perutku berbunyi kencang tanda lapar sudah menyerang. Mataku yang sudah 5 watt-pun tidak kuasa menahan rasa kantuk. Akhirnya kukemasi laptop ke dalam tas mungilku. Lalu aku bergegas keluar menembus dinginnya cuaca malam di musim dingin untuk memenuhi panggilan jam biologisku. Ya, sedari pukul sebelas malam tadi aku berkutat dengan tugas akhir semesterku di gedung Alan Gilbert Learning Commons (AGLC). Gedung itu merupakan tempat paling favorit anak-anak the University of Manchester untuk berproduktif ria.

Bangunannya yang berfasad kaca tampak mentereng di tengah barisan gedung-gedung bergaya Victoria di sekitarannya. Fasilitas di dalamnyapun sangat lengkap. Terdapat ratusan pasang meja dan kursi yang dapat digunakan untuk belajar dengan berbagai jenis, ada yang berbentuk bilik untuk belajar mandiri, ada pula meja yang diapit dua sofa untuk belajar secara berkelompok. Puluhan komputer terpasang berderetan di atas meja yang dapat digunakan oleh siapa saja. Yang paling unik, ada belasan unit ruangan yang dapat digunakan untuk dipinjam untuk berdiskusi kelompok atau sekedar membutuhkan ruangan untuk berfokus. Berbagai fasilitas tersebut sangat memanjakan siapa saja yang membutuhkan ruang untuk belajar.

Namun, di luar fasilitasnya yang lengkap, ada satu hal yang menjadi alasan mengapa gedung ini digemari mahasiswa, yaitu ia dapat diakses kapan saja. Tempat ini beroperasi nonstop selama 24 jam dalam tujuh hari alias tidak pernah tutup. Artinya, kita bisa saja datang kapanpun sesuka hati kita untuk mengerjakan tugas, mau itu pagi, siang, atau bahkan malam. Bahkan beberapa temanku pernah menginap di gedung yang akrab disapa Ali-G ini. Terdapat petugas yang gantian berjaga di lobi gedung untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa selama belajar di gedung tersebut. Namun, pada waktu tertentu seperti di musim panas, jam operasional gedung ini berkurang atau bahkan tutup sepenuhnya seperti pada hari libur natal dan bank holiday. Namun, pelayanannya yang nyaris tidak pernah tutup tetap saja membuatku takjub, sebuah hal yang belum pernah kutemui sebelumnya di Indonesia.

Perpustakaan dan pusat belajar yang selalu beroperasi merupakan salah satu ‘privilise’ yang aku dapatkan ketika aku menjalankan satu tahun studi program master di Inggris. Masih banyak lagi kenikmatan akademik yang mahasiswa dapatkan untuk menunjang pembelajaran. Di antaranya adalah koleksi buku yang lengkap yang dimiliki oleh perpustakaan, mengingat the University of Manchester merupakan salah satu perpustakaan universitas terbesar seantero Inggris raya. Selain itu, akses terhadap ribuan jurnal mudah didapatkan hanya melalui SSO (single sign on) akun kampus. Tidak jarang aku dititipi teman dari Indonesia untuk mengunduh artikel tertentu.

Di luar itu, materi perkuliahan berupa e-book, salindia presentasi atau bahkan rekaman perkuliahan sudah tersedia dalam Blackboard, learning management system yang digunakan oleh kampus, lengkap dengan silabus serta informasi mengenai asesmen yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester. Dengan berbagai sumber belajar yang tersedia, mahasiswa nyaris tidak pernah ‘linglung’ untuk melakukan kegiatan pembelajarannya secara mandiri. Kalaupun mahasiswa merasa perlu ada yang ditanyakan, maka dosen pengampu sudah siap bersiaga merespon pertanyaannya melalui platform Piazza atau melalui emailnya.

The Learner-Centric Ecology of Resource Model: Bagaimana Mendesain Sebuah Pusat Sumber Belajar yang Berpusat Pada Peserta Didik

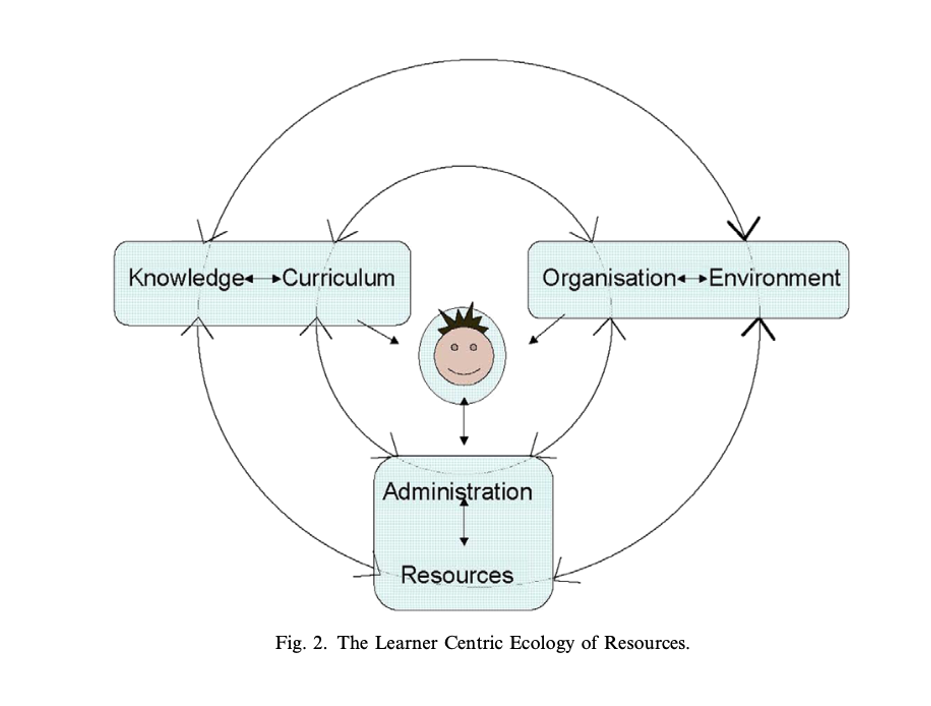

Learner-centric ecology of resource merupakan sebuah model yang memvisualisasikan relasi antara pebelajar dengan objek-objek yang mendukung terjadinya pembelajaran, seperti knowledge, resource, dan environment. Knowledge mengacu pada pengetahuan atau kemampuan yang ingin dicapai oleh pebelajar. Resource mengacu pada berbagai sumber maupun peralatan yang mampu membantu pembelajar untuk belajar. Sedangkan environment mengacu pada lingkungan dan konteks yang memungkinkan terjadinya pembelajaran. Ketiga elemen tersebut tersedia secara luas, sehingga diperlukan suatu upaya filtrasi untuk membatasi sumber belajar apa saja yang harus disediakan kepada pebelajar agar terjadinya proses pembelajaran. Maka dari proses penyaringan tersebut dihasilkan kurikulum, administrasi, dan organisasi. Selain itu, model ini juga menekankan peran guru atau tutor sebagai the more able yang membimbing pebelajar untuk belajar melewati zone proximal development (ZPD) (Luckin, 2008).

Kasus Alan Gilbert Common Spaces yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan salah satu contoh bagaimana model ecology of resource diimplementasikan dalam mendesain lingkungan pembelajaran. Melalui berbagai fasilitas yang tersedia, the University of Manchester mampu mengintegrasikan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang diperlukan sehingga peserta didik mampu melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Kurikulum disusun dengan struktur yang jelas melalui pemanfaatan LMS, sehingga mahasiswa mengetahui kemampuan apa yang perlu ia capai di dalam setiap mata kuliahnya. Berbagai sumber belajar yang tersedia baik berupa fisik ataupun maya adalah salah satu bagian dari ‘administrasi’ yang memudahkan mahasiswa menavigasi sumber belajar apa saja yang mereka perlukan. Sementara jam operasi perpustakaan yang tidak pernah berhenti merupakan salah satu bentuk pihak universitas ‘mengorganisasikan’ lingkungan belajarnya sehingga menghadirkan kenyamanan bagi mahasiswanya. Sedangkan kehadiran dosen yang selalu responsif menjawab pertanyaan mahasiswa merupakan manifestasi dari perannya sebagai the more able yang menuntunnya menuju proses pembelajaran. Kasus ini membuktikan bagaimana the University of Manchester mampu menempatkan peserta didik sebagai sentral dalam mendesain pusat sumber belajarnya.

Perpustakaan di Indonesia: Sudahkan Berpihak Pada Pelajar?

Sepulang dari Inggris, aku disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang menuntut sebuah tempat kerja yang nyaman. Setelah aku riset melalui Google, akhirnya kuputuskan pilihanku di gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Berdasarkan informasi yang sudah aku himpun dari internet, tempat tersebut menyediakan perpustakaan serta working space yang terbuka bagi umum, khususnya warga kota Bandung. Akhirnya aku meluncur ke sana dengan sepeda motorku, dengan ekspektasi aku akan menghabiskan beberapa jam di sana untuk merampungkan pekerjaanku.

Setibanya di sana pada tengah hari, aku harus gigit jari saat mengetahui bahwa perpustakaan tersebut sedang tutup karena petugasnya sedang istirahat. Akhirnya kuputuskan untuk menunaikan shalat dan mengerjakan beberapa pekerjaan di sekitar perpustakaan sambil menunggu perpustakaan tersebut buka. Setelah perpustakaan tersebut buka, aku masuk ke gedung tersebut. Tidak jauh dari pintu masuk, terdapat beberapa belasan kursi serta meja bersekat yang dapat digunakan untuk membaca atau mengerjakan tugas. Sayangnya, saat aku masuk, kudapati seluruh kursi tersebut penuh terisi. Belum lagi, perpustakaan tersebut akan tutup dalam waktu dua jam ke depan. Terpaksa aku urungkan niatku untuk belajar di sana dan hanya membawa pulang dua buku pinjaman untuk dibaca di rumah. Pada akhirnya, au mencari kafe terdekat agar lebih leluasa mengerjakan pekerjaan yang kubawa dari rumah.

Kejadian pada hari itu membawaku kembali pada ingatan kenyamanan perpustakaan di Inggris sana. Di sana, aku lebih leluasa untuk memanfaatkan fasilitasnya tanpa terbatasi oleh jam operasional. Banyaknya pusat sumber belajar yang tersedia juga membuatku tidak perlu repot-repot berebut kursi. Kalaupun tengah lapar di tengah mengerjakan tugas, aku tidak perlu khawatir karena dapat makan dan minum di lounge yang lengkap dengan microwave dan kran air minum. Bahkan pada momen tertentu perpustakaan juga menyediakan biskuit dan minuman hangat gratis bagi pengunjungnya. Maka tidak heran jika perpustakaan menjadi tempat favorit bagi warga Britania Raya untuk menghabiskan waktunya. Ah, andai saja perpustakaan di Bandung seperti itu.

Mungkin memang tidak fair jika kita membandingkan fasilitas perpustakaan di sini dengan perpustakaan yang ada di sana. Namun, aku lebih menaruh perhatianku pada kesenjangan dalam hal pengorganisasi perpustakaan di sini. Jika jam operasi perpustakaan bertepatan dengan jam pelajar bersekolah, bagaimana bisa perpustakaan tersebut dipenuhi oleh pelajar? Kapan pelajar sekolah dapat mengunjungi perpustakaan tersebut jika saat mereka pulang dari sekolah perpustakaan tersebut sudah tutup? Sudahkah perpustakaan berpihak pada pelajar? Maka hal ini perlu kita pikirkan bersama. Sudah sepatutnya pusat sumber belajar di Indonesia menempatkan pembelajar pada posisi sentral, karena perpustakaan merupakan gerbang dari suatu peradaban.

Referensi

Luckin, R. (2008). The learner centric ecology of resources: A framework for using technology to scaffold learning. Computers & Education, 50(2), 449–462.